CLA科目

リベラル・アーツ教育を支える7つの科目群と1つの課程

創立者キダーがめざしたリベラル・アーツ教育。それを21世紀型の教養教育として「全学教養教育機構(CLA:Center for the Liberal Arts)」を中心に展開しています。全学部の学生を対象に、4年間を通じた体系的なカリキュラムを編成。さまざまな発想に触れて視野を広げながら、新しい時代に必要な教養を身につけます。

FERRIS+(フェリスプラス):実践教養探求課程

FERRIS+実践教養探求課程のカリキュラム

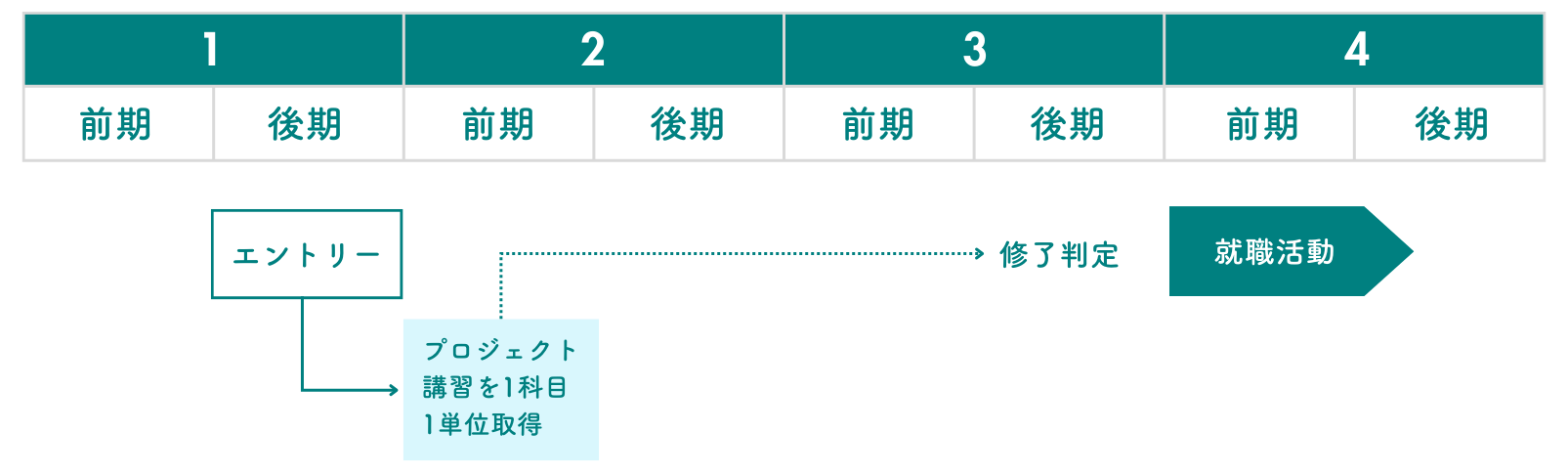

FERRIS+実践教養探求課程(以下FERRIS+)は、大学での学びと社会との接点を意識しつつ、現代に求められる教養、将来に求められる教養を主体的に探求し、学ぼうとする学生のための課程です。本課程は、学部・学科における4年間の学士課程の学びと並行して、2年次~3年次の2年間を中心に展開します。

FERRIS+は、実社会で求められる教養を具体的な課題に取り組むことで体験的に学ぶプロジェクト演習科目と、CLAが開講する所定の科目の履修によって修了することができます(修了要件参照)。社会のさまざまな局面で応用、実践できる教養とは何かを探求することは、卒業後の社会生活に必要不可欠な力を身につける学びの機会であるとともに、学生が自分の進路・キャリアについて考え、積極的に試行錯誤する貴重な時間でもあります。

FERRIS+実践教養探求課程修了証

FERRIS+を修了した学生には、就職活動が本格化する3年次に「FERRIS+実践教養探求課程修了証」が発行されます。

カリキュラム構成

※プロジェクト演習の開講学期(2年次前期)以前に履修した科目も修了要件に加えることができます。

修了要件

| 区分 | 科目数・単位数 |

|---|---|

|

プロジェクト演習科目 |

1科目1単位 |

| 知のフロンティア科目 | 4科目以上8単位 |

| 実践教養科目 | 4科目以上8単位 |

| 知のフロンティア科目 実践教養科目 フェリス教養講義科目:For Others |

2科目4単位 |

| 合計 | 21単位 |

2023年度以前入学者

| 区分 | 科目数・単位数 |

|---|---|

|

プロジェクト演習科目 |

1科目1単位 |

| 知のフロンティア科目 | 2科目以上4単位 |

| 実践教養科目 | 2科目以上4単位 |

| フェリス教養講義科目:For Others | 2科目4単位 |

| 合計 | 13単位 |

プロジェクト演習科目

プロジェクト演習は、FERRIS+の学びの核となる少人数制の演習科目です。1年次後期にプロジェクト演習を履修するための手続きを行い、2年次前期に履修することができます。

専任教員の指導のもと、地域社会の産業振興や環境問題、新しい文化の創造と発信、フェリス女学院150周年記念プロジェクトなど、実社会と結びついた課題を具体的に設定し、解決策や企画を立案・提案する方法を体験的に学びます。(PBL:Project-Based Learning)

プロジェクト演習と所定のCLA科目を履修することで、FERRIS+の修了証が3年次後期に発行されます。修了にあたっては、就職課の力強いサポートを受けつつ、就職活動に生かす力を身につけることができます。

特徴

フェリスらしいリーダーを育成します

既成の概念にとらわれず、自由な発想で物事に主体的に取り組む力を育成します。また、多くの人の信頼を得て、平和や共生社会を実現するために力を発揮するようなリーダーシップを身につけることができます。

実践や体験を通じて社会貢献を学びます

自ら課題を発見し、解決策を考え、社会とともに成長してゆく体験型の演習です。For Othersの伝統を受け継ぎ、社会に貢献することの自覚をしっかりと持つことができます。

学部横断型の学びで視野を広げます

3学部の学生が横断的に学ぶことができる演習なので、広い視野を持つことができます。また、それぞれの専門での学びを融合し、刺激し合うなかで、コミュニケーションスキルを醸成することができます。

2024年度の課題

2024年度の課題は、次のとおりです。

「フェリス女学院大学の広報戦略を考える」 国際交流学部 荒井真教授(学長)

- フェリス女学院大学の広報戦略を一緒に考えます。

- 広報戦略を考えるには、フェリスが置かれている状況やフェリスのもつ「長所」「短所」を把握することが大切です。

- そのために、フェリスの歴史を学んだり、各種アンケートを実施したりする予定です。

- マーケティングとブランディングの専門家からその基礎を教えてもらいます。

- 演習の最後に、受講生は、企画・広報課および入試課の職員の前で、各々のグループの案をプレゼンし、評価してもらいます。

「メディアのジェンダー表現を見直そう!」 文学部 諸橋泰樹教授

-

政治家による女性やLGBTQ+の人びとに対する差別的発言、テレビやネットにおけるメディアにおけるジェンダー表現をめぐる炎上など、この国はジェンダーギャップ指数(GGI)の低さを露呈するできごとに事欠きません。

-

男女共同参画を推進する地方自治体(行政機関)も、ジェンダー表現に関する注意喚起を行い、若い人たちのメディアリテラシーを涵養する政策を進めています。

-

本プロジェクトでは、ジェンダーギャップをなくし、ダイバーシティな社会を目指すためのメディア表現についての政策について、神奈川県の男女共同参画担当部署の協力を得て、提言したいと考えています。

「「性暴力をなくす運動」をフェリスから」 国際交流学部 山本千晶准教授

-

性犯罪を処罰する刑法が改正されました(不同意性交等罪)。みなさんは改正点をご覧になりましたか?けっこう本気度が伝わってくる内容になっているので、ぜひ調べてみてください。

-

私は絶対に性暴力を許さないという強い信念をもっています。そして、被害者が責められるような社会を変えたいと強く思っています。

性暴力をなくすためになにができるのか、私と一緒に考えてくれませんか?フェリスのキャンパスからそれを発信していけたらと思います。

「サウンド&コミュニケーション プロジェクト」 音楽学部 瀬藤康嗣准教授

-

フェリスの音楽学部には、さまざまな形で「音」に関わっている学生と教員がいます。

-

伝統的な作曲や演奏だけでなく、例えばボカロP、映像(実写/CG/ミュージックビデオetc)、ゲーム、インスタレーションなどさまざまな表現方法があり、それらの表現は単なるエンターテインメントにとどまらず、大学というコミュニティを活性化する可能性を秘めています。

-

このプロジェクトでは、まず「音」を用いた現代の表現活動のリサーチを通して、「音」を用いたさまざまな表現の在り方を理解します。

-

そして、音楽学部の学生や教員の作品を、コンサートという形式だけでなく、空間を用いた展示や参加型のワークショップとして企画します。

さらに実際に自分たちでその企画を実行することにより、キャンパスを行き交う人々に、いままでにないコミュニケーションや気付きをもたらすようなプロジェクトの実現にチャレンジしたいと思います。