コミュニケーション学科

Department of Communication Studies01 学びのポイント01 3つの領域を切り口とした幅広い学び

「多文化理解」「共生コミュニケーション」「表現とメディア」の3つを切り口とした幅広い学びを展開しています。

-

多文化理解

多文化・多言語社会である日本への理解を深め、文化的背景の異なる人々とのコミュニケーションを考える。

-

共生コミュニケーション

LGBTやジェンダー、高齢社会、少子社会などの課題に向き合い、多様な人々と共生する社会を模索。

-

表現とメディア

新聞やテレビ、SNSといったメディアの表現方法を学び、情報を的確に捉える力と、効果的に発信する力を養う。

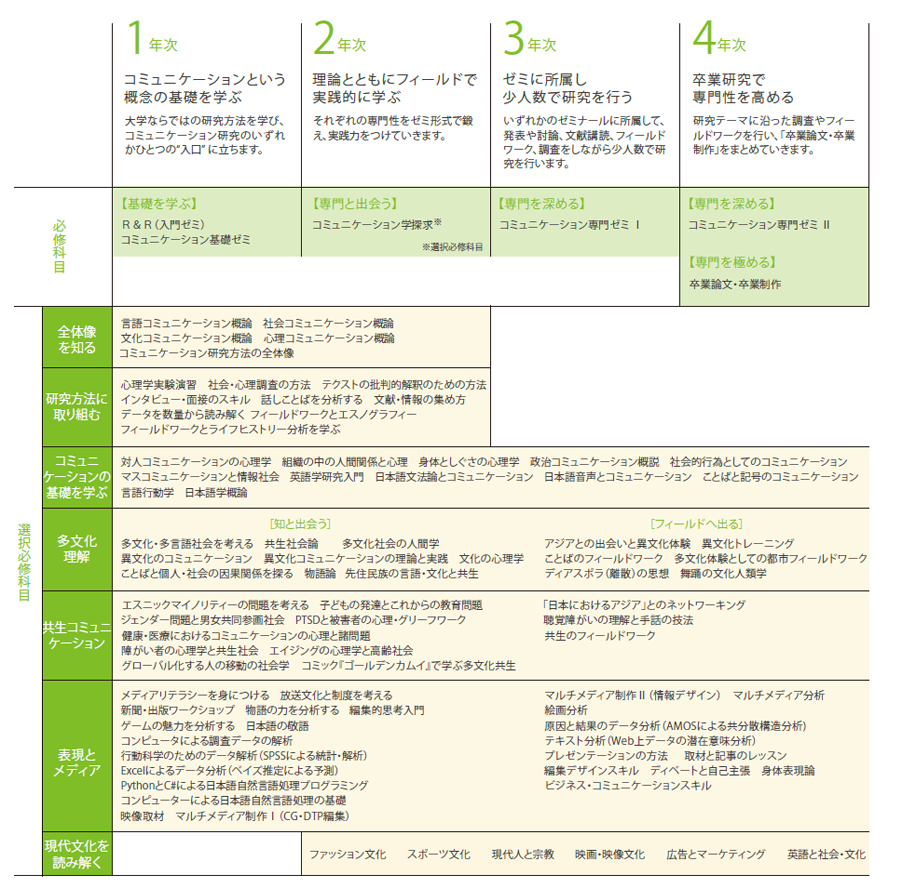

02 学びのポイント02 段階的な学習で調査・研究のスキルを修得

コミュニケーション学科のカリキュラムは、調査・研究の手法を段階的に学べるように構成されています。心理実験、質問紙調査、エスノメソドロジー、統計処理、面接調査、談話分析、情報検索などの科学的研究手法を身につけましょう。

-

全体像を知る

各科目の概論を学ぶ

-

研究方法に取り組む

研究に必要な手法を習得

-

専門と出会う

3つの領域に分かれて学ぶ

「理論を学び知の面白さと出会う科目」、「フィールドへ飛び出し実習で学ぶ科目」によって多面的に理解を深める

-

専門を深める

専門研究に取り組む

-

専門を極める

学修・研究の成果を卒業研究・制作にまとめる

03 学びのポイント03 社会調査士・認定心理士の資格を取得可能

社会調査士

社会調査協会が社会調査の基礎能力を認定する資格で、近年マスコミやマーケティングなどで注目されています。コミュニケーション学科では、フィールドワークやアンケート、インタビュー調査など、資格取得に必要な科目を設置しています。

認定心理士(正式名称:日本心理学会認定心理士)

心理学の基礎的な学力・技能を習得していることを日本心理学会が認定する資格です。コミュニケーション学科では「心理学実験演習」「対人コミュニケーションの心理学」などの指定科目を設置しています。

※いずれの資格も定められた単位を修得し、各団体への申請により認定されます。

学びのデザイン例

コミュニケーション×社会

コミュニケーション学科では、フィールドワークの機会を多く設けています。教室で理論を学び、社会に出て実践的に学ぶ。この両面からの学びが、現代社会を多面的に捉える力につながります。また、「社会調査士」の資格取得など、実社会で役立つスキルを身につけることもできます。

コミュニケーション×ジェンダー

日本では依然として男女間の格差が存在しています。意識調査や統計データを読み解き、社会のあらゆる事象をジェンダーの観点から考察・議論することで、ジェンダー問題を抱える社会と主体的に関わっていく姿勢を養いましょう。

コミュニケーション×心理

私たちには「これ以上近づかれたら気まずい」と感じるパーソナルスペースがあります。日常の生活でなんとなく感じる人もいるでしょう。心理学では実際に実験を行うことで、その不確かな感覚を理論的に探究します。人の心を科学の観点から分析することは、良好な人間関係を築く上での大きなヒントになるかもしれません。

コミュニケーション×メディア

コミュニケーション学科はメディアに関する授業が充実しています。例えば「マルチメディア制作」では専門のソフトを使用した情報デザインの手法、「広告とマーケティング」ではCM制作の仕組みといった、専門性の高い内容を学ぶことができます。

コミュニケーション×身体表現

普段人と話をするときに、無表情で話をする人はいるでしょうか?きっと思いを伝えるためにアイコンタクトをとり、身振り手振りを使い、時には飛んだり跳ねたりしているはずです。このように私たちは普段から体を使った表現を用いています。コミュニケーション学科で開講している創作ダンスの授業等を通して、非言語メッセージの力を体感してみてください。

コミュニケーション×言語学

言語研究の分野では、「発音を記号化する」という手法が古くから用いられてきました。フェリスのコミュニケーション学科では、声紋分析により高音質の録音データから話者の舌の動きを分析してグラフ化するという先端の研究を行っています。声紋分析で「言語の仕組み」だけでなく、「感情」までも客観的に解明することができるのです。

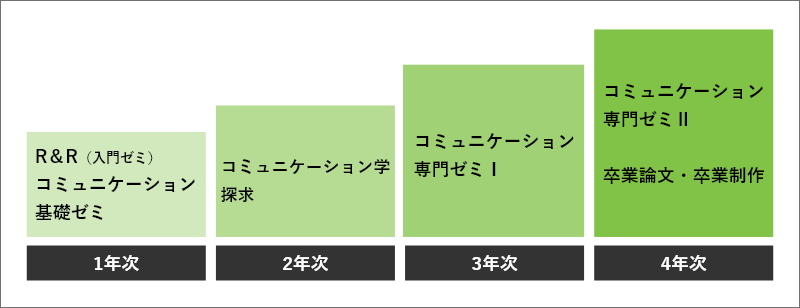

4年間の学びのステップ

1年次前期の「R&R(入門ゼミ)」では、文献調査や発表資料作成など研究手法の基礎を修得。後期の「基礎ゼミ」では学科教員の専門研究に触れ、調査・研究に必要な力を養います。そして2年次の「コミュニケーション学探求」で実践力を高め、専門ゼミに備えます。3年次の「コミュニケーション専門ゼミⅠ」では発表、討論や文献講読、フィールドワーク、調査などを行いながら専門研究に取り組み、4年次の「コミュニケーション専門ゼミⅡ」で研究をさらに深め、卒業論文・卒業制作をまとめます。各分野を専門とする教員が、言語コミュニケーションから身体表現まで、学生の多彩な研究を後押ししています。

ゼミナール一覧

- ジェンダーと文化・教育

- 多文化共生論・国際社会学

- 言語コミュニケーション研究法・国際共生文化(柔道)論

- 文化と認知の心理学

- 対人関係の社会心理

- 日本の異文化交流

- からだとコミュニケーション

- 作品の構造分析および表現制作・創作手法

- メディア・コミュニケーション・ジェンダーの分析・研究方法

- カルチュラル・スタディーズ(文化研究)

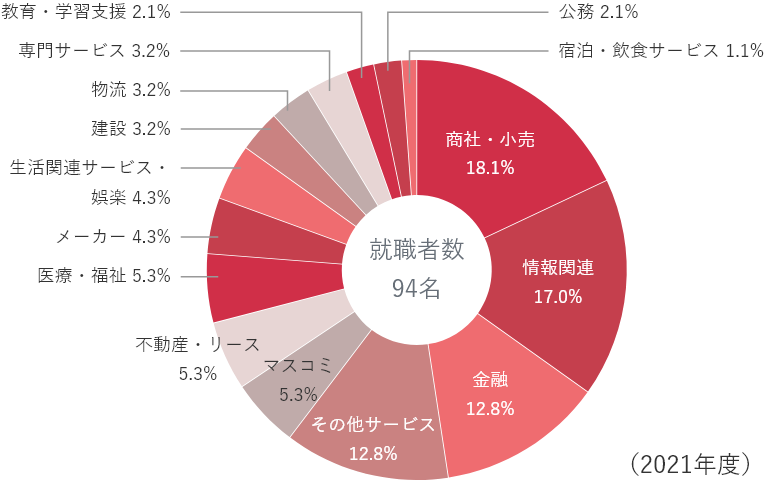

キャリア

卒業後は、商社・小売(18.1%)、情報関連(17.0%)、金融(12.8%)を中心に幅広い業界へ就職しています。

取得可能な資格・免許

- 社会調査士

- 認定心理士

- 日本語教員養成講座修了証(専修、主専攻、副専攻)